The Hari Art Prize是近年本港藝術界的重要獎項,由The Hari Hong Kong酒店與倫敦藝術顧問機構A Space For Art聯手舉辦,旨在鼓勵新晉藝術家突破創意界限,推動香港當代藝術的多元發展。每年評審團由國際藝術機構代表、畫廊總監及獨立策展人組成,為具潛力的作品及創作者賦予展現舞台。最新2026年The Hari Art Prize將於2026年9月至12月接受參賽報名,期待香港本地藝術家的最新作品。

2026 The Hari Art Prize勢將延續去年獎項的專業精神與創新思維,並將規模擴大至涵蓋更多創作媒介及跨界藝術表現,繼續關注現代生活、流行文化與科技融合,並邀請國際知名評審親臨香港,促進本地與國際交流。

今年比賽將繼續鼓勵新晉作品以裝置、錄像、繪畫、拼貼、科技藝術等多媒體形式呈現,預計邀請更多來自不同背景的藝術家加入。The Hari Art Prize不僅為獲獎者提供高額現金獎、酒店藝術展覽機會,更打開了與國際藝術圈聯動的大門。

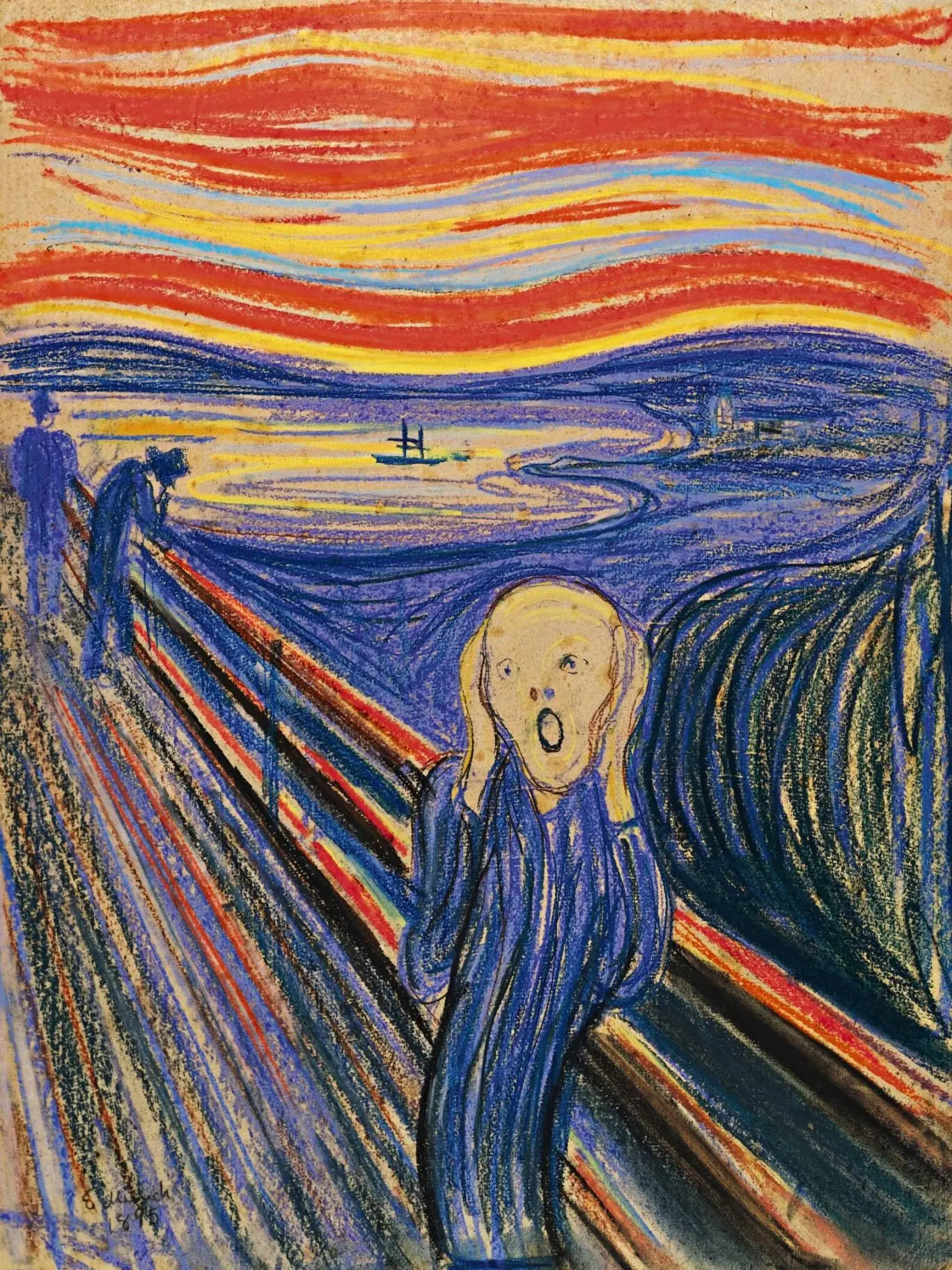

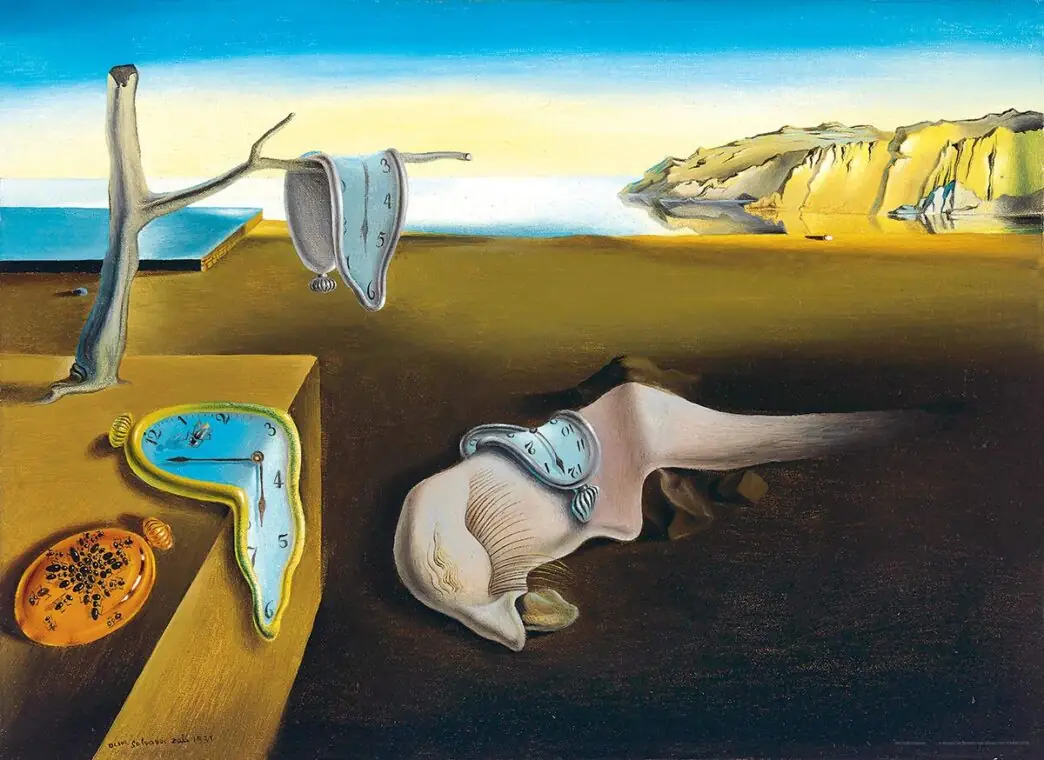

隨著普普藝術、超現實主義等現代流派持續影響評審目光,The Hari Art Prize將以更豐富的主題、多元視覺與創新精神,推動香港成為亞洲當代藝術的重鎮。

2025 The Hari Art Prize回顧

2025年The Hari Art Prize競爭激烈,吸引近600位本港自學及新畢業藝術家報名,遴選出19位決賽入圍者展現本地藝術活力。最終由陳嘉翹憑錄像裝置《手手》奪得首獎,其作品拼貼流行文化、寵物錄像和AI生成內容,別具幽默感與創意,評審團盛讚其用想像力探索日常情境與本質。

亞軍王思遨作品《The Definition of Rain》以蛋白石及玻璃球編織成珠簾,象徵二進位語言下的雨絲,將科技概念與詩意空間結合。季軍吳佳儒則以油畫《spillovers_i & ii》系列,結合抽象與具象,引導觀眾思考暴力、視角、及社會現象。

評審團在頒獎典禮上表揚入圍者的想像力、敘事能力及對質感的關注,認為本地藝術界蓬勃發展,賦予香港年輕創作者更多發表和交流機會。